Евротрэш продолжается

«Зигфрид» в Парижской опере

Сегодня наши читатели смогут познакомиться с третьей частью вагнеровского «Кольца» по версии Парижской оперы.

Занавес открывается. Половину сцены занимает плантация марихуаны с соответствующими трубками освещения и вентиляции. Причём размер листьев «растения» такой огромный, чтобы даже в последнем ряду галёрки никто не ошибся по поводу того, что ему показывают. Очевидно, что куст марихуаны на сцене это важный элемент режиссёрской концепции.

На авансцене сидит некто, одетый в джинсы с подтяжками и маечку яркой пупугайной расцветочки, в блондинистом парике, и курит косяк. Долго курит и с удовольствием, пуская клубы дыма. Для меня всегда было загадкой, как вокалисты на сцене после курения поют. Ну, это к слову.

При ближайшем рассмотрении персонаж оказывается карликом Миме. После того, как он попел, на сцене появляется хорошо откормленный парниша в костюме-тройке, у которого штанины почему-то укорочены до колена и из-под них виднеются гольфы в крупную полоску.

Миме накрывает стол клеёночкой и начинает раскладывать еду по тарелкам, не прекращая петь. Этот второй парниша, оказавшийся, естественно, героем Зигфридом, не прекращая петь, опрокидывает ему на голову кастрюлю с макаронами. Миме поёт, сначала снимая с головы кастрюлю, потом отскребая макароны, а потом сняв и окончательно испачканный парик. О чём он пел сложно уследить, наблюдая за его манипуляциями. Внимание раздваивается. Это не КВН и не капустник. Это опера Вагнера «Зигфрид» в Парижской национальной опере.

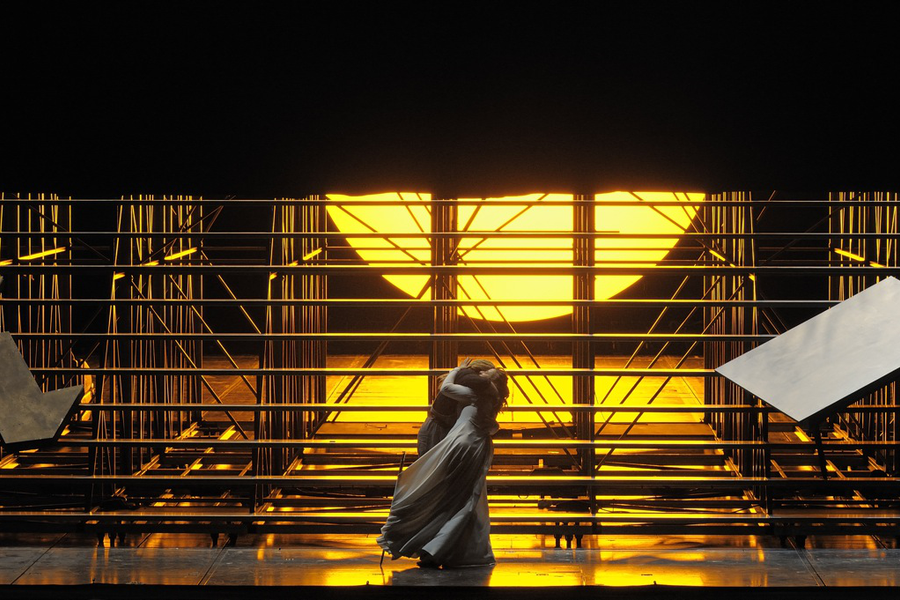

Во втором акте режиссёр-постановщик Гюнтер Кремер предаётся своему любимому занятию: разглядыванию обнажённых мужских тел в большом количестве. Только если в предыдущей опере тела эти были красиво разложены по лестнице и не рыпались, то тут они бродили гуськом сначала справа налево, потом слева направо, потом всё по новой, таская на головах ящики с надписью «Золото Рейна», причём отсутствие трусов занимало столь важное место в концепте, что эта подробность обстоятельно обыгрывалась освещением: сначала по сцене бродили тёмные силуэты на фоне ярко освещённого задника, и публика должна была задаваться вопросом «есть или всё-таки нету?», потом постепенно-постепенно освещение усиливалось и, когда оно уже было ярким, все статисты ррррраз!.. и поворачивались к публике лицом и всем остальным. Предполагалось, что публика в этот момент должна была ахнуть от потрясения и восхищения, но никакой реакции не последовало, вероятно из-за того, что ещё двадцать пять лет назад одна западногерманская журналистка, на вопрос московской интеллигенции о том, ходит ли она в Германии по театрам ответила дословно, что «надоели ей уже эти голые жопы и пиписьки» (извиняюсь за грубую, но точную цитату). Было это двадцать пять лет назад и, вероятно, режиссёры – это те единственные люди, которым они ещё не надоели.

Голые статисты изображали окружение Дракона. Ну и так далее. После того, как Зигфрид долго таскал по сцене из угла в угол «отрубленную» резиновую голову Миме, описывать в лицах постановку можно не продолжать.

Глядя на то, что делают режиссёры в опере, у меня не возникает желания их критиковать. Вопрос в другом. В 18-19 веках опера развивалась по тем же законам, по которым на сегодняшний день развивается киноиндустрия: публику привлекали в зал новой продукцией. Целиком новой! Поэтому Моцарт колесил по Европе, еле успевая писать новые оперы по заказу театров столиц разных государств, поэтому Россини клепал очередной опус за три недели до премьеры: на новую оперу постоянно был спрос. Ну, вы же не можете себе представить, чтобы с завтрашнего дня киноиндустрия прекратилась и всю оставшуюся жизнь вы были обречены пересматривать всю ту же «Касабланку» или «С лёгким паром».

А в опере производство новой музыки практически остановилось (за редкими и неудачными исключениями), и этот жанр постепенно превращается в такое же музейное искусство, как и классический балет, где молодые танцовщики соревнуются в исполнении определённой последовательности пассажей со старшими или давно покойными звёздами прошлого.

Единственно, где можно что-то кардинально переделать – это визуальный ряд. Но тут возникает парадокс: музыка всегда является частью стилистики и эстетики своего времени. И, как правило, самой удачной в плане декораций и костюмов бывает первая постановка при жизни композитора. Он-то всегда бдительно следит за соблюдением своего замысла.

Нынешние поколения постановщиков озабочены проблемами своего времени, несут в себе свои оригинальные замыслы, но осуществлять их приходится «по поводу» оперы, написанной сто-двести лет назад. Отсюда и возникает несоответствие. Режиссёры пытаются воплотить свои собственные замыслы, используя заказ на постановку оперы только как повод.

Наверное, если бы новые оперы продолжали сочиняться и ставиться, а оперы прошлого шли в исторических постановках, всё стало бы на свои места. Но тут возникает очень важный вопрос о соответствии современных техник композиции природе оперного голоса, а это уже отдельная и очень сложная тема для долгой дискуссии, которая не уместится в эту статью.

Что касается пения, то весь состав остаётся прежним, что и в предыдущих операх (см. статьи о «Золоте Рейна» и «Валькирии»). В них я уже подробно писала о каждом исполнителе. В целом впечатление весьма положительное. Пожалуй, с вокальной точки зрения придраться практически не к чему.

По поводу Зигфрида, чью партию исполнял немецкий тенор Торстен Керл, все критики сходятся на том, что впечатление складывается двоякое. С одной стороны Керл тонкий и грамотный музыкант, бывший гобоист и оркестрант. Благодаря этому он очень хорошо слышит партнёров и оркестр, тонко и точно фразирует. У него на редкость чёткая и ясная дикция. Но в его голосе недостаёт мощи и подачи, необходимой для партии Зигфрида и для наполнения огромного зала Оперы Бастилии. Он более выигрышно звучит в партии Тангейзера.

Что касается роли Птички в исполнении Елены Цаллаговой, то певицу зачем-то спрятали глубоко в кулисы и птичку мимически изображал мальчик. Опять-таки таково режиссёрское решение, из-за которого было жаль слышать такую обворожительную и хрустальную колоратуру в столь приглушённом звучании…