Кирилл Петренко, Гарри Купфер и Со

«Леди Макбет Мценского уезда» в Баварской опере

В юбилейный год Дмитрия Шостаковича Баварская опера впервые поставила «Леди Макбет Мценского уезда». Премьера состоялась 28 ноября 2016 года. Кирилл Петренко обратился к опусу молодого 26-летнего композитора. Мюнхенского маэстро заинтересовала первозданная, еще не отредактированная версия 1932 года, удачно названная Л. Акопяном «нулевой» — та самая «запрещенная» версия, спасённая от забвения Мстиславом Ростроповичем, передавшим партитуру гамбургскому издательству Г. Сикорского.

Гарри Купфер ставит «Леди Макбет Мценского уезда» не как оперу-сатиру. Следуя завету композитора, режиссер мыслит масштабами социальной драмы. Шостакович явился для Купфера не только великим шекспирологом в музыке наряду с Верди, Берлиозом, Чайковским, но и одним из великих творцов мифологического сознания. Мастерство режиссера, перешагнувшего за порог 80-летия и названного уже при жизни «легендой», как раз и заключалось в переводе на сценический язык открытий музыкальной драматургии Шостаковича.

Кооперация с Кириллом Петренко явилась идеальным подспорьем для достижения высокого художественного результата и заслуживает самой высокой оценки. Уже на репетициях можно было наблюдать, как маэстро выстраивает план. Внимание дирижера к отдельным солирующим инструментам (а не к оркестровым группам) особенно показательно в tutti. В работе над сценическим и оркестровым балансом Петренко даже стороннему наблюдателю видна уверенность мастера музыкального театра. Удивительно при этом ощущение легкости и умения дирижера транслировать оркестрантам собственное пред-знание интертекстуального колосса «Леди Макбет», где отчетливо прослушивались связи с поздним симфонизмом самого Шостаковича, с Малером, Бергом, Вагнером, Штраусом.

На премьере Шостакович прозвучал так, как будто каждый мотив, лейттембр, образ создали эмоции или картины, просматриваемые сквозь увеличительное стекло – «не оркестр, а нервная система с тончайшими рефлексами» (Б. Асафьев). Обладание дирижёра этим уникальным даром можно было бы назвать чудом, но это реальность, насыщенная поиском предельно точной интерпретации оригинала.

Гарри Купфера немецкие журналисты безжалостно раскритиковали, назвав его режиссуру реалистичной, устаревшей, шагом в прошлое. Очевидно, критиков обманул 3D-фон озера в четвертом действии (видео-инсталлятор Томас Раймер). С моей точки зрения, драматургия и сценография сцены каторжан репрезентировали как раз вполне уместную в контексте новой концепции оперы квазицитату реалистической сцены из фильма-оперы «Катерина Измайлова» 1966 года. Знаменитый оркестровый антракт, сцена изнасилования Аксиньи, страсть Катерины и Сергея, возможно, показались пуристичными в сравнении со стихийным куражом и дерзостью оркестровой оргии. Не могу не согласиться с тем, что музыку в этом случае нет надобности адекватно иллюстрировать. Любые попытки сценически условного натурализма будут выглядеть вяло, ибо не в состоянии изобразить внутренний всплеск архаической энергии, неуправляемой страсти, сметающий на своем пути все искусственно возведённые шлюзы.

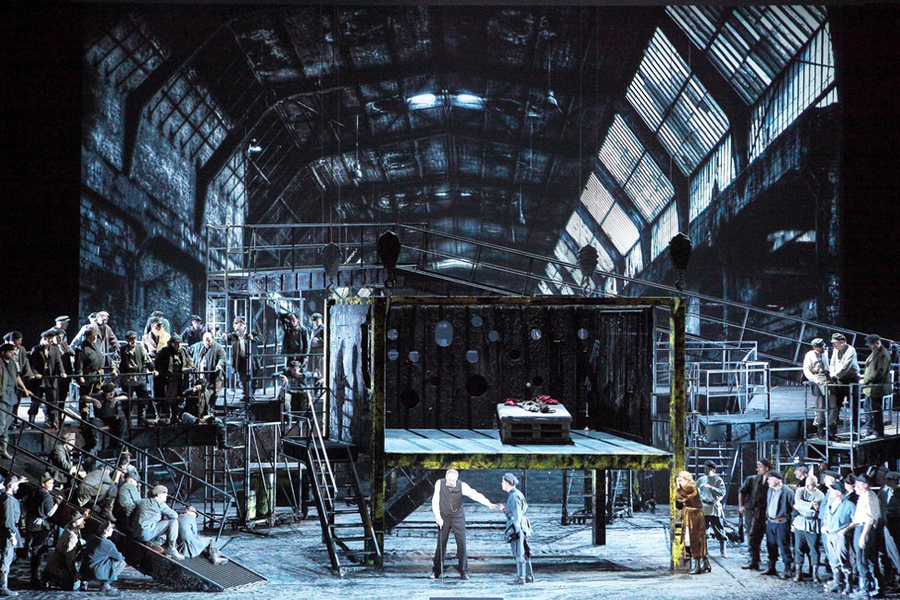

В остальном режиссура Купфера весьма далека от реализма. Откровенно говоря, какой объект реализма может содержаться в огромном ржавом заводском контейнере-подъемнике, кочующем вверх-вниз вместе с Катериной? Если бы Гарри Купфер стремился прослыть реалистом, он упрятал бы скучающую Катерину в добротный купеческий дом. Подобие спальни, решенной с условной театральностью «сцены в сцене», представило собой открытый железный каркас как символ (клетки, роковой судьбы, унижения, возможно ржавеющей от не-востребованности души Катерины). Режиссер подразумевал некую «старую верфь, где ранее ремонтировались или утилизировались суда. Огромный зал, в котором остался железный каркас, еще не сданный в металлолом – это и есть место бегства Катерины, своего рода ее временное убежище». С героями Шостаковича Гарри Купфер сталкивается не впервые. В 1988 году он ставил спектакль в Кельнской опере. С того времени понимание режиссёром характеров «Леди Макбет» существенно не изменилось. Но топос деревни прошлой постановки сменился топосом города, причем, как доказывает сценография, далеко не провинциального. Идея режиссёра прозрачна, логична и легко предсказуема. Ее цель – усугубить мотивы социального конфликта и женского неравенства. Сценическое пространство в виде заброшенного индустриального колосса с многочисленными железным массивными переходами, мостами, обрывающимися в ничто – как бы внешняя проекция упадка и заката империи, в которой нет места красоте, любви, величию.

Как опытный режиссёр Купер, безусловно, не все идеи растолковал публике. Зрители свободны в выборе и понимании музыкальных и сценографических кодов. В этом смысле могло сложиться мнение, что для Купфера Мценск ассоциируется с окраиной Санкт-Петербурга и корреспондирует с «петербургским текстом», который Достоевский описал как город, в котором душа человека подвергается самым «мрачным, резким и странным влияниям».

Но вернемся к Шостаковичу и его мюнхенским интерпретаторам. После убийства Бориса Тимофеевича закрытое пространство сцены расширяется, становится сквозным. Открывается бескрайнее небо, затянутое грозными тучами. Исчезает «клетка-спальня» Катерины. Словно совершенное ею преступление сулит иллюзию освобождения. На этом фоне динамично раскручиваются события третьего акта, сцена в полицейском участке, свадебный пир, арест Катерины и Сергея. Многолетний опыт режиссёра и его знание «поэтики намека» Шостаковича подсказали замечательную идею – усиление момента драматического столкновения Катерины и Сергея с полицейскими посредством многоуровневой сценографии (художник-постановщик Ганс Шавернох). Эстетику стоп-кадра режиссер инсценировал как устойчивый знак, ведущий не к расширению поля музыкальной семантики, а, наоборот, к ее уточнению и редукции. Накрытый свадебный стол, за ним –молодожёны, гости, колоритный поп-пьяница (Горан Юрич) перемещаются на подъёмнике вверх после песенки Задрипанного мужичка (Кевин Конерс). Режиссер мгновенно фиксирует в стоп-кадре верхний уровень сцены. Участники замирают в неподвижных позах, производя впечатление восковых фигур, и оживут вновь только после сцены в полицейском участке. В это время открывается нижний уровень, из которого по сцене рассыпаются полицейские на компьютерных креслах. Весь эпизод в полицейском участке ощущается музыкально целостным и гротескным. На сцене наглядно представлена иерархия старших и низких чинов через разделение ансамбля на две группы. Первая, удобно расположившись в креслах, читает газеты, вторая возит их по сцене (младшие чины прислуживают старшим). Роль нахального полицейского начальника – Квартального превосходно исполнил украинский бас Александр Цимбалюк. Ровный, сильный, уверенный бас, статная фигура, резкая жестикуляция типичного шефа на фоне неоднократно провозглашаемого жизненного кредо полицейских «где-бы, как-бы поживиться», создали цельный сценический образ законодателя-мошенника и его свиты. Остановка во времени сцены свадьбы Катерины и Сергея как ключевой сцены благодаря оригинальному режиссёрскому ходу ярко обозначила поворотный момент в развитии хода событий.

Режиссуру Гарри Купфера сложно обвинять в традиционализме, принимая во внимание и следующие рассуждения о Катерине: «Женщина, роль которой социально сведена к нулю, становится опасной… Давление сверху влечет за собой давление снизу, вплоть до мельчайшей клетки организма. Катерина от этого погибает… Ее самоубийство – протест против безысходности. И в этот момент она мне кажется человечной».

Роли Катерины исполнила немецкое сопрано Аня Кампе. Саморефлексия, обращённость натуры вовнутрь ей не свойственны. Персонаж Ани Кампе активный, страстный, ненавидящий, опасный, протестующий. Звериную ненависть она испытывает не к Сонетке, а к свекру. Соперница Катерины белорусское меццо-сопрано Анна Лапковская доказала, что у Шостаковича нет малых партий-ролей. На сцене – захватывающий смертельный поединок уникальных драматических актеров. В партии Бориса Тимофеевича предстал Анатолий Кочерга – «легенда» украинской и мировой оперной сцены. О его роли – позже, но в целом, сильным моментом постановки стала предельная детализация портретов и характеров как в музыке, так и на сцене. Повадки, жесты, походка, взгляды протагонистов явились выразительным пантомимным подтекстом к музыкальной драматургии оперы. Аня Кампе представила Катерину как яркую экспрессионистскую фигуру, родственную героиням Штрауса и Берга. Душевные изломы, отраженные в искаженной мимике, приступах злобы, отчаянии, страхе или безудержном сексуальном влечении Катерины певица мастерски обыграла в мизансценах – знаках меняющейся психики женщины, доведенной до порога преступления, переступившего его, несущей расплату, решившейся на самоубийство. Обратим внимание хотя бы на пограничные реакции Катерины на унижения Бориса Тимофеевича. На грани истерии и ненависти, бессилия и протеста она юродствует, целуя икону, застывает в многоречивом молчании, сбитая свекром ударом палки под колени, лицемерно голосит в обряде плача-причитания над телом убиенного Бориса Тимофеевича.

Интонирование и сценический образ Ани Кампе изобилуют дерзкими крайностями, с которыми отлично справилась певица подобного масштаба. Все образы, создаваемые ею – сильные личности. Она – одна из лучших в ролях Зиглинды, Брунгильды, Кундри, Леоноры. Она покоряет цельностью и последовательностью воплощения драмы сознания. Ее детальная, доводимая до совершенства вокальная компонента спектакля сравнима с дирижерской тщательностью Кирилла Петренко. В монологе «В лесу, в самой чаще есть озеро» певица воплотила не обреченность и раскаяние грешницы, а выход за грань сознания, остервенение на пороге черной бездны смерти, потусторонний вздох, переходящий в вопль. То, как певице удавалось вокально сбалансировать интонационные грани полушепота, крика, лирического отрешения, потустороннего трепета, комплексно озвучить разнообразную палитру оттенков сознания – прорыва, вспышек, усилий заслуживает восхищения. Об отличной, содержательно и фонетически осмысленной артикуляции русского текста и глубоком понимании интонационной фабулы партии Катерины не приходится даже упоминать. Для Ани Кампе, представившей высокий психологический и вокальный уровень постижения образа Катерины, это само собой разумеющийся факт.

Парадоксальный образ женщины, сознательно идущий на преступление, пусть даже ради любви в ответ на унижение и насилие, далек у Гарри Купфера от драмы преступницы, драмы жертвы, драмы совести. Чтобы выделить многоплановость образа Катерины в социальном контексте, режиссёр заострил антагонизм Катерины с каждым из трех мужчин на ее пути. Катерина Ани Кампе – весомая противоположность Сергея, партию которого исполнил украинский тенор Миша Дидык. Амбивалентный показ хладнокровного циника и лирического любовника мало интересовал Купфера. Вспомним новейшие постановки оперы Шостаковича Дмитрием Черняковым и Римасом Туминасом и образ, созданный Джоном Дашаком (одним из наиболее активных и убедительных интерпретаторов партии Сергея). Его гибкий высокий тембр мог обмануть слушателя, заставив поверить, что Сергей – поначалу лирический герой, действительно увлеченный Катериной Львовной. Миша Дидык интонирует партию резче, четче обозначает натурализм отпетого негодяя и маскулинный апломб мачо. Его отношение к Катерине не оставляет у слушателя никаких иллюзий относительно корыстного интереса к купчихе.

В режиссерской концепции Купфера Сергей получился наиболее убедительным персонажем, характеризующим отвратительную изнанку патриархального деспотизма. Сценическая развязность и самоуверенность, вокальная экспрессия и полифония смыслов, единовременность лицемерия и лирической пародийности в исполнении певца были представлены в согласии с оркестровым решением партии Сергея. В образе Сергея Шостакович по-шекспировски совмещает в одной партии разные смыслы – прямой, действенный, и косвенный, скрытый. Кирилл Петренко выделил лицо Сергея через рельеф вокала, а его изнанку подчеркнул в заостренных оркестровых подтекстах жанровых пародий. Получился убедительный театральный портрет – логичный, эффектный, напоминающий типаж, охарактеризованный Акопяном как «не лишенный раблезианского обаяния самец-победитель, что вполне согласуется с лесковским видением этого образа».

Подобная ситуация с оркестровыми подтекстами характерна и для партии Бориса Тимофеевича, но там оркестр и вокальная партия солидарны в создании звукового портрета свекра-деспота. Кирилл Петренко и Гарри Купфер в образе Бориса Тимофеевича усмотрели не только патриархальный деспотизм, толкнувший Катерину на убийство. Его роль решается почти в вагнеровском ключе: Борис Тимофеевич – Вотан Мценского уезда, не величественный, а дряхлый, хромой, слабеющий физически, со старческим, но еще сильным и волевым голосом, при этом отвратительными повадками грубого провинциального барина. Анатолий Кочерга превосходно подхватил эту идею и ярко сыграл характерную роль, названную в музыковедении «квинтэссенцией нерушимости бытового канона, подавляющего личность». Кстати, его роль не вызвала восхищения у некоторых критиков, возможно ожидавших от него проявления басовой мощи, присущей партии Бориса Годунова. Для меня Борис Тимофеевич Анатолия Кочерги выразительно провел линию главного антагониста Катерины.

За удовлетворением и злорадством, которое Катерина испытывает от убийства равного противника неизбежно следует ее жуткое моральное фиаско – убиение слабого. Роль Зиновия Борисовича исполнил обаятельный русский певец, обладатель светлого тенора Сергей Скороходов. Он единственный в опере, напомнивший о лирике. В постановке Гарри Купфера певцу удалось вызвать искреннюю жалость к своему герою. Интонации Зиновия Борисовича так задушевны, голос так лиричен, а облик, движения и мимика так наивны, что его предполагаемая импотенция воспринимается лишь как признак слабости доброй души, не способной противостоять обществу альфа-самцов и гиперсексуальности Катерины. Проявления доброты для него непозволительны, в гневе он не страшен, его зависимость от отца вызывает иронию. Зиновий Борисович жалок и суетлив даже в момент смерти. Такую трактовку характера Купфер и Петренко конгениально обыграли в пост-ситуации второго убийства героев-любовников. Все замирает, действие как бы приостанавливается, любовники в оцепенении медленно отдаляются друг от друга. Для Сергея – это единственный «человеческий» момент в постановке – осознание содеянного как страшного греха. Сергей долго смотрит на разведенные перед собой руки, впервые оскверненные убийством. Решение мизансцены – знак психологического одиночества, отдаления любовников друг от друга. Катерина и Сергей расходятся в разные стороны сцены. Сергей в растерянности разводит руками, ухмыляется, закуривает папиросу. Если после убийства Бориса Тимофеевича Катерина испытала экстаз и неудержимый кураж, психологически зафиксированный Шостаковичем в ритуальной пародии на плач-причитание (с высокими As и B), после убийства Зиновия Борисовича фраза Катерины, обращенная к Сергею («теперь ты мой муж») звучит страшно, приглушенно и значительно, как будто раздается из преисподней.

Любопытно, что на фоне этих коллизий режиссёр в образе Бориса Тимофеевича настойчиво проводит вотановскую линию даже в отсутствии героя. Свои идеи Гарри Купфер мог почерпнуть в свидетельствах Шостаковича о создании вслед за «Леди Макбет» оперной трилогии или даже тетралогии о судьбе женщины в России. В интервью журналу «Макс Йозеф» Гарри Купфер заметил: «События в опере происходят в середине 19-го века. Можно их перенести в другое время. Я предложил время накануне революции, в период заката царизма, пика коррупции, господства пессимизма. Временные рамки в определённой степени свободны, но государство и диктатура должны существовать. Деспотия государства заражает всех персонажей. Механизмы угнетения проникают в семейный уклад. Только в таком контексте Катерину Измайлову можно понимать, как жертву. Единственный, кто чувствует, что власть как таковая стоит на пороге гибели – это Борис Тимофеевич. Бывший хозяин, босс, секс-символ деградирует до уровня ночного сторожа». После смерти он возвращается в облике невидимого призрака, почти как Вотан, который в «Зигфриде» скрывается под видом Странника, а в «Гибели богов» становится незримым свидетелем сумерек богов. Гарри Купфер дает понять, что конфликт Бориса Тимофеевича и Катерины не исчерпан. Он не только дает толчок к серии убийств Катерины, но ведет к разрушению основ этой империи. В обществе на грани катастрофы Катерина не находит иных способов противостоять тирании.

Итог всему подводит хор Баварской оперы. Активный участник действия на протяжении всей оперы, в финале он прозвучал величественно и сокровенно как отпевание мира. Конфликт протагонистов при этом воспринимается как вневременной. Создается ощущение, что он продолжится и после их смерти. Конец мира предвещал Борис Тимофеевич при жизни. Катерина совершила прыжок в небытие. А мир и далее движется к закату под протяжную песню каторжан, обреченных «снова и снова шагать, мерно звеня кандалами, версты уныло считать, пыль поднимая ногами». Печальный коллективный образ народа, обреченного на беспросветную жизнь-муку, «не жизнь, а каторгу», выразительно иллюстрирует массовая процессия хора, воспевающего в финальной фразе оперы не вагнеровское искупление, а страдание, возведенное в норму, «дни и ночи бесконечные», «думы безотрадные и жандармы бессердечные»…

Баварская государственная опера

Театры и фестивали

Кирилл Петренко, Дмитрий Шостакович

Персоналии

Произведения